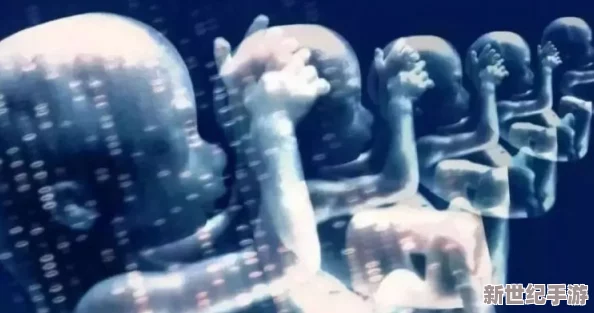

据报道,科学家们成功克隆了人类胚胎,这一突破性实验引发了全球范围内的广泛讨论。此项研究不仅在科学界引起热议,也让公众对克隆技术的论理和法律问题产生了深刻思考。

克隆技术的突破与挑战此次实验由国际知名科研团队进行,他们利用先进的细胞重编程技术,成功创建出具有完整基因组的人类胚胎。这一成就被视为生物医学领域的一次重大进展,有望为不孕症治疗、器官再生等提供新的解决方案。然而,随着这一成果的公布,各方反应却呈现出明显分歧。

一些科学家对此表示欢迎,认为这将推动干细胞研究的发展,并可能帮助我们更好地理解人类发育过程。一位参与该项目的研究人员指出:“通过克隆,我们能够获得大量相同基因组的细胞,这对于疾病模型和药物测试至关重要。”然而,也有不少专家对此持谨慎态度。他们担心这种技术可能会导致“设计婴儿”的出现,从而引发论理道德上的争议。

公众反应与社会讨论社交媒体上,对于这一事件的讨论如火如荼。许多网友表达了对克隆技术潜在风险的不安。一位用户评论道:“科技发展固然重要,但我们是否准备好面对随之而来的论理困境?”另一位网友则认为:“如果能用来治愈疾病,那为什么不呢?关键是如何规范使用。”

与此同时,一些组织也开始呼吁加强对克隆技术的监管,以确保其应用不会偏离初衷。例如,“生命论理协会”发表声明,强调需要建立明确法规,以防止滥用或误用这些新兴科技。这样的声音在社会各界中逐渐增多,使得关于克隆人类胚胎实验的话题更加复杂化。

科学与论理之间的博弈科学进步往往伴随着论理考量。在这场关于人类胚胎克隆实验的大辩论中,不同立场的人士提出了各自观点。有支持者认为,通过合理合法的方法进行研究,可以为未来带来更多希望;而反对者则警告说,如果没有严格限制,这种技术可能会被用于不可预见且危险的目的。

例如,美国哈佛大学的一项调查显示,大多数受访者对于人类胚胎克隆持保留态度,他们担心这种行为可能会改变自然选择法则,对社会造成长远影响。因此,在推进相关研究时,需要充分考虑公众意见,并开展广泛教育,提高民众对科技发展的认知水平。

面临如此复杂的问题,人们不禁要问:

如何平衡科学创新与论理道德之间的关系?

科学界需加强自律,同时政府应制定相关法律法规以保障公共利益。