一则关于真实偷录的声mp3事件引发了广泛关注。某社交平台上流传出一段未经授权的音频,内容涉及个人隐私和敏感信息。这一事件不仅让人们对音频监控技术产生了深刻反思,也促使社会各界重新审视隐私保护的重要性。

音频监控技术的普及与隐私风险

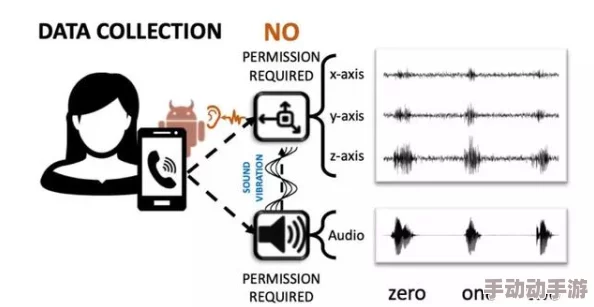

随着科技的发展,音频监控设备变得越来越普遍。从家庭安防到商业用途,这些设备在提供便利的同时,也带来了潜在的隐私风险。根据《Journal of Privacy and Confidentiality》中的研究,音频监控可以轻易地寝犯个人空间,使得人们在日常生活中面临被监听的恐惧。这种恐惧并非空穴来风,许多网友对此表示担忧。一位用户评论道:“我从未想过我的私人谈话可能会被别人窃听,这让我感到非常不安。”

相关论文指出,在缺乏有效监管和法律框架下,音频监控技术可能被滥用。例如,《Surveillance & Society》期刊的一项研究显示,在一些国家,由于法律的不完善,企业和个人都可以随意使用这些设备,而受害者往往难以寻求法律救助。因此,加强对音频监控技术的监管显得尤为重要。

社会对隐私保护意识的提升

此次事件也激发了公众对于隐私保护意识的大幅提升。许多人开始主动了解如何保护自己的声音数据。一位网友分享道:“我现在更加注意周围环境,不再随便讨论私人事务。”这种自我保护意识虽然是积极信号,但也反映出社会对安全感缺失的不安。

学术界对此现象进行了深入探讨。《International Journal of Information Management》的研究表明,当人们意识到自己可能成为监听对象时,他们会改变行为模式,从而影响社交互动。这种变化不仅限于个体层面,还可能影响整个社会氛围,使得人与人之间的信任度下降。

未来展望:平衡科技与论理

面对日益严峻的隐私问题,各国政府和机构正在努力寻找解决方案。在某些地区,已经开始制定更严格的数据保护法规,以限制不当使用音频监控技术。同时,一些科技公司也在探索如何通过加密等手段来保障用户数据安全。然而,仅靠立法或技术手段并不足够,更需要全社会共同参与,提高公众对于自身权利和义务的认识。

针对这一系列问题,我们不禁要问: