最新消息报道,某知名媒体日前因发布一篇关于社会热点事件的深度报道,迅速引发了公众的广泛讨论和争议。这一事件再次引发了对媒体在舆论塑造中所承担责任的反思。

舆论与社会的深层联系

在谈及舆论与社会关系时,历史的视角为我们提供了丰富的素材。例如,梅因的《社会的形成》指出,舆论不仅是信息的传播,更是社会共识的体现。随着时间的推移,舆论的发展往往与社会的变迁密不可分。以黑色幽默和讽刺为代表的网络言论如今呈现出强烈的社会批判性,这种批判性使得媒体在社会责任面前愈加重要。

最近一项网络调查显示,超过65%的受访者认为,媒体在引导舆论时应当更加谨慎,尤其是在涉及敏感话题时。一位网友在评论中说道:“我希望媒体能多一些客观,少一些炒作,这样能让我们更清楚真实的事情。”这种声音在网络上不时出现,反映了大众对媒体公信力的期待与渴望。

媒体责任的多重维度

随着社交媒体的崛起,传统媒体的责任愈加复杂。从历史角度来看,媒体是信息传递的桥梁,但如今,它的职能已被扩展至舆论引导、公众教育等多重维度。默里·博尔德在其作品中指出,舆论在塑造社会认知方面起到了举足轻重的作用,这使得媒体不仅要传递信息,更需考虑信息传递的方式及其可能引发的社会反应。

以某品牌的产品质量争议为例,这一事件的报道不仅影响了该品牌的市场形象,也对消费者的购买决策产生了深远影响。部分受访网友在社交平台上表达了不满:“媒体报导时常片面,消费者受到误导,反而不敢相信这些号称公信力的报告。”因此,媒体在追求资讯速度的同时,更需要兼顾报道的准确性与完整性。

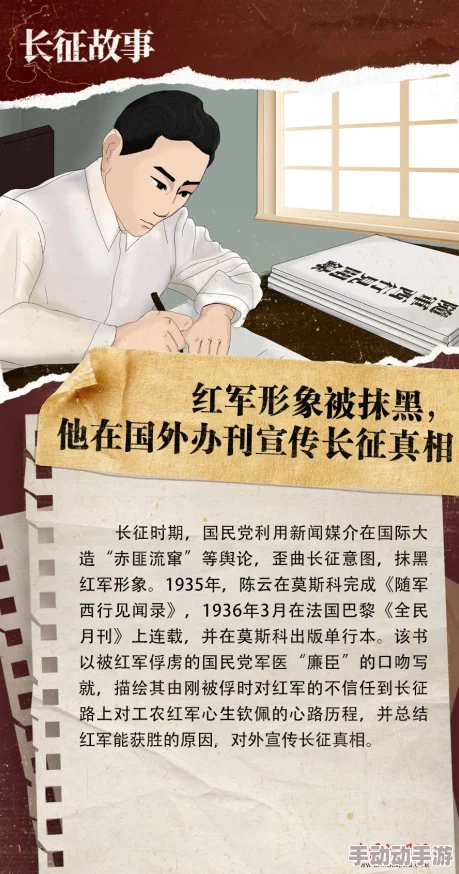

从历史看待今天的热点事件

多个历史事件都可以用来说明舆论与媒体责任的紧密相连。比如,20世纪初的报业兴起为公众舆论的形成打下了基础,但也因为过度渲染而导致了诸多误解。正如著名新闻学家陶希梅所言:“新闻不仅是事实的陈述,更是对事实的解读。”这一观念在当前的媒体环境中愈发凸显,尤其是针对社会热点事件的再度解读。某位评论员提到:“我们需要认真对待每一条新闻,因为它可能不仅关乎一个事件,更关乎整个社会的声誉。”

面对这些关键问题,社会各界开始反思媒体的角色。我们究竟怎样能够在快速流动的信息中保持理性?媒体应该如何平衡报道的速度与真实性?公众又应如何提高识别能力,选择可靠的信息来源?

这些问题不仅是媒体人需要思考的,也关乎每一位信息接受者。未来,或许需要更为系统的教育来提升公众的媒体素养,让大家能够更好地参与到舆论的形成之中,同时知晓自己在这一过程中扮演的角色。